人才培养体系的研究与实践

立德树人是高校立身之本。在全国教育大会上,习近平总书记强调,高校要努力构建德智体美劳全面培养的教育体系,形成更高水平的人才培养体系,为我们做好相关工作指出了明确方向。地方农林高校是我国高等教育的重要组成部分,是培养德智体美劳全面发展人才的重要阵地。本成果聚焦农林高校人才培养中的焦点难点问题,围绕构建德智体美劳全面发展的人才培养体系,创新形成了“德育为先·五育协同”人才培养体系,推动了人才培养高质量发展,产出了丰硕的实践成果和良好的社会影响。

一、成果简介

培养什么样的人、如何培养人以及为谁培养人是事关高校办学治校的根本问题。党的十八大以来,党中央先后召开全国高校思想政治工作会议等重要会议,对高校坚持立德树人根本任务,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人提出了明确要求。

地方农林高校是我国高等教育特别是高等农林教育的重要组成部分。习近平总书记在给全国涉农高校的书记校长和专家代表的回信中指出,涉农高校要以立德树人为根本,以强农兴农为己任,培养更多知农爱农新型人才。教育部新农科计划明确提出,农业高校要培养德智体美劳全面发展的人才。长期实践中,地方农林高校在培养德智体美劳全面发展的人才中形成了一些优良传统、典型做法和显著成效,但也存在德智体美劳发展不平衡不充分等问题,迫切需要探索形成新型人才培养体系。因此构建德智体美劳全面发展的新型人才培养体系既是地方农林高校贯彻落实党中央决策部署、落实立德树人根本任务的必然要求,也是凸显自身优势和特色、促进人才培养高质量发展的现实需要。

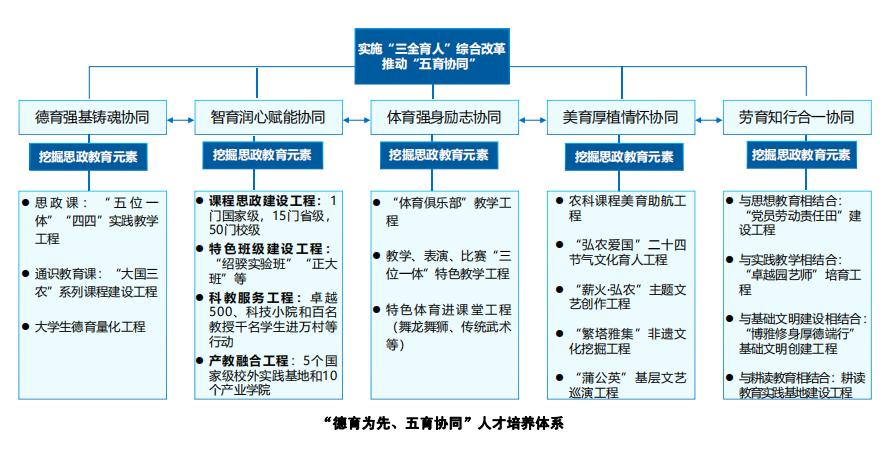

自2012年起,河南农业大学以获批首批国家“2011计划”协同创新中心为逻辑起点,以协同育人体制机制建设为实施重点,以培养德智体美劳全面发展的乡村振兴人才为主要目标,大力推进农林高校人才培养模式改革,提出“德育为先·五育协同”育人理念,通过德育强基铸魂、智育润心赋能、体育强身励志、美育厚植情怀、劳育知行合一,深入挖掘运用德智体美劳育人资源蕴含的思政教育元素,实施思政课“五位一体”、“四四”实践教学等19项育人工程,形成“各成体系、互相支撑、有机融合”的地方农林高校五育协同人才培养体系,具体内容如下:

德育强基铸魂协同育人:实施思政课“五位一体”“四四”实践教学提质工程、通识教育课“大国三农”系列思政课程建设工程、大学生德育量化工程等“三大工程”,强化德育的铸魂育人作用。

智育润心赋能协同育人:坚持全要素融入,深入实施“课程思政”建设工程;坚持分型培养,实施特色班级建设工程,设置“绍骙实验班”“正大班”等特色班级,分型培养拔尖创新和复合应用型人才。坚持科教一体,实施“卓越500”人才培养、“科技小院”和“百名教授千名学生进万村”科教服务工程。坚持产教融合工程,建设5个国家级校外实践基地和10个产业学院,不断强化教学育人主渠道作用。

体育强身励志协同育人:实施“体育俱乐部”教学工程,教学、表演、比赛“三位一体”特色教学工程,舞龙舞狮、传统武术、传统弓箭、民间空竹等特色体育进课堂工程,塑造学生健身强体、励志成才的精神品质。

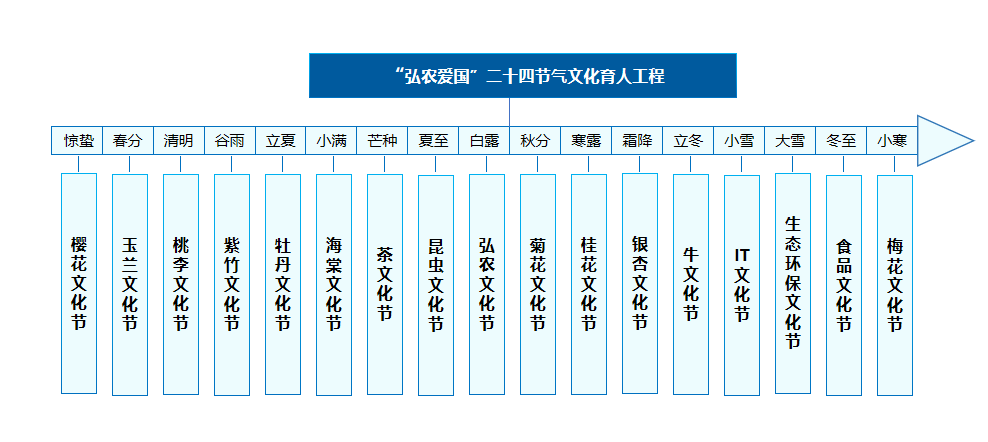

美育厚植情怀协同育人:实施农科课程美育助航工程、“弘农爱国”二十四节气文化育人工程、“薪火·弘农”主题文艺创作工程、“繁塔雅集”非遗文化挖掘工程、“蒲公英”基层文艺巡演工程等美育工程,强化美学艺术涵养操守品行的作用。

劳育知行合一协同育人:强化地方农林高校特色,推动劳动教育与思想教育相结合,实施“党员劳动责任田”建设工程;与实践教学相结合,实施“卓越园艺师”培育工程;与基础文明建设相结合,实施“博雅修身 厚德端行”基础文明创建工程;与耕读教育相结合,实施耕读教育实践基地建设工程。

|

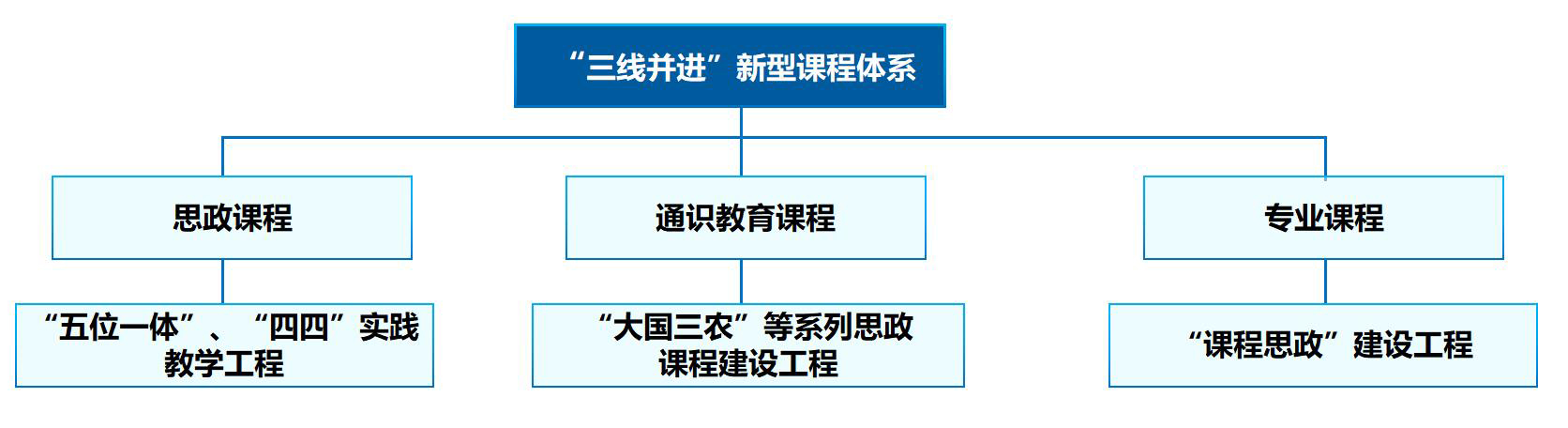

本成果深入挖掘运用德智体美劳等五育中蕴含的思政教育元素,构建了“多元开放、交叉融合”的“五育协同”体制机制,增进了“五育”的耦合力和黏合度;以增强课程吸引力、感染力为主线创新重构课程体系,构建了思政课实践教学、“大国三农”系列课程和专业课课程思政改革“三线并进”新型课程体系,有效巩固了育人主阵地,畅通了育人主渠道;坚持做强农文化特色教育,补齐农林高校人文艺术教育等人才培养体系不完善的弱项,厚植了农林学子学农、为农、兴农的情怀,坚定了农林高校学子强农兴农的实际行动。

二、成果要解决的教学问题

本成果聚焦地方农林高校在培养德智体美劳全面发展人才中面临的问题,致力推动地方农林高校不断提升人才培养质量。

(一)五育融合与协同发展不足

地方农林高校大多还处在外延发展向内涵发展迈进的关键阶段,外延发展任务繁重,对构建德智体美劳全面发展人才培养体系等内涵式发展的认识不够到位,重智育轻德育、美育、体育和劳动教育的现象仍然不同程度的存在,主要表现为相关机构设置、师资配置不足,投入德育、美育、体育和劳育的精力和资源不足。

(二)课程感染力、引领力不足

思想政治理论课作为大学生思想政治教育工作的主渠道,在高校人才培养中占有重要地位。随着社会经济的发展,新时代青年大学生呈现出新的特点,对于思政课程的教学内容、教学方式都提出了新的要求。然而,当前农林高校中,存在思政课内容缺乏创新、课堂不够生动的问题,对地方农林高校学子的思想教育、价值引领、行动指导不够。

(三)人才培养体系不够完善

由于所处区域位置、学科专业结构、教师队伍学缘结构等限制,地方农林高校人文社会学科、体育、美育等力量偏弱,对于人才培养模式改革的理论研究不够,对于自身优势和特色的深层次认识不足,结合现代教育学理念进行特色人才培养模式改革的系统实践与总结凝练不够。

三、成果实施的思路、方法

本成果锚定地方农林高校人才培养中面临的德智体美劳协同育人不足,充分借鉴和运用“2011计划”协同创新中心建设的思想和方法,高度注重构建体系、挖掘特色、打造品牌、彰显作为,推动地方农林高校人才培养高质量发展。

方法1:深入挖掘运用思政教育元素,构建多元开放、交叉融合的“五育协同”体制机制

坚持大思政理念,按照德育为先、五育融合、协同发展的思路,强化整体布局和顶层设计,构建协同育人的体制机制,推动教育资源产生“1+1>2”的化学反应。从体制机制改革上,河南农业大学牵头建设了河南省新农科建设创新联盟,增设了大学生艺术教育中心等机构,明确了艺术教育主体单位,从体制机制上实现了资源聚合;湖南农业大学依托马克思主义学院开展了“音乐思政课”改革,将音乐教育引入思政课程教育;信阳农林学院将大学生“双创”教育与“大别山精神”教育相结合,引导学生投身革命老区建设。从挖掘思政元素上,充分研究凝炼每个模块、每个工程的思政元素,将之运用到人才培养全过程。比如,河南农业大学在“百名教授千名学生进万村”科教服务中,引领学生深刻感受“三农”发展成就和乡村振兴广阔空间,厚植投身“三农”的情怀。

方法2:以增强课程吸引力、感染力为主线创新重构课程体系,构建了思政课实践教学、“大国三农”系列课程和专业课课程思政改革“三线并进”新型课程体系

针对课程感染力、引领力不强的问题,按照分类实施的原则重构新型课程体系。对于思政课程,实施“五位一体”、“四四”实践教学工程,获批河南省首批重点马院,获评国家一流本科课程;对于通识教育课,实施“大国三农”等系列思政课程建设工程,实现了线上线下同步推进,课程内容实时更新的目标;对于专业课,实施“课程思政”建设工程,立项50门校级课程思政项目,15门省级课程思政项目,1门国家级课程思政项目。

方法3:做强农文化特色教育,弥补地方农林高校人文艺术教育等人才培养体系不完善的弱项

面对人文艺术学科较弱的现实,彰显“农”的厚重底蕴、“农”的担当作为、“农”的广阔前景,培育学生强农兴农的自信心、自豪感和行动力。河南农业大学连续10年实施“弘农爱国”二十四节气文化育人工程,按照节气变化,推出茶文化节、菊花文化节等“一院一品”文化活动,增强了学生知农为农的信心和决心;河南牧业经济学院建设“酒文化馆”,将农业发展与现代“酒产业”发展紧密关联,提振了学生职业发展自信心。

四、 成果的创新点

本成果深入研究地方农林高校培养德智体美劳全面发展人才的特点和规律,注重理论联系实际推动项目实施,在多个领域实现了创新突破,取得了显著的成效。

1.注重理念创新:提出了“五育协同”新农科人才培养理念,具有较强引领作用

课题组提出的“德育为先·五育融合”人才培养理念得到中国教育报推广;提出的“五育并举·五位一体·双线贯穿”人才培养理念经过科技部门查新报告,属于创新性理念。这些理论成果在实践中检验、升华为“德育为先·五育协同”新农科人才培养理念,得到高度评价。河南省教改项目鉴定评价专家说:“项目开展了理论研究和实践探索,形成的新农科人才培养体系,取得了良好的育人效果,具备一定的创新性,在多个高校落地推广应用。”

2.注重体制机制创新:突出“协同育人”理念,形成了汇聚资源、协同发展的体制机制

本成果实施中围绕新农科人才培养打造了河南省新农科建设创新联盟,联合龙子湖周边高校在河南省首创构建了“课程互选与学分互认”等校际间协同育人机制。河南农业大学依托河南省“三全育人”综合改革示范校建设,出台“三全育人”综合改革方案;探索了分型培养模式,按照拔尖创新和复合应用等类别建设了“绍骙班”“正大班”等特色班级;依托“十四五”规划契机,出台党建与思想政治专项规划,构建了“五育协同”的制度体系。

3.注重实践创新:深化和丰富“农”字特色文化内涵,形成了丰富多彩、互为支撑的人才培养实践育人体系

本成果注重依托地方农林高校的优势和特色,构建了类型多样、覆盖全面、形式新颖的实践育人体系。河南农业大学获评全国就业创业50强高校,获批教育部全国毕业生就业能力培训基地,建设有5个国家级校外实践和农科教合作基地,形成“弘农文化”育人工程等21项实践育人品牌,建设有10个产业学院和10个耕读教育实践基地,为学生在实践中受教育、长才干、做贡献搭建了广阔舞台。

五、成果的推广应用效果

项目实施以来,成果应用单位学生德智体美劳全面发展的综合素质显著提升,人才培养整体质量得到兄弟高校和社会的广泛认可。

1.人才培养质量明显上升。成果依托单位河南农业大学本科毕业生质量由2019年全国第131位跃升至2021年第99位,河南高校第2位,学生培养质量由入校时的D+飞跃为毕业时的B+;学生创新创业竞争力由2019年全国第253位跃升至第88位,河南省第2位。河南农业大学毕业生到基层、到祖国需要的地方去蔚然成风,德智体美劳全面发展的人才培养特色鲜明,近三年来本科毕业生就业率上升6.56个百分点,考研率上升9.16个百分点,基层就业率上升10个百分点,考取选调生、特岗教师、基层农技岗位和到基层创业人数持续上升,位居河南高校前列,较好显示了德智体美劳全面发展强农兴农人才培养的特征。

2.立德树人成果丰硕。学生德智体美劳综合素养提升明显,涌现出全国大学生年度人物、全国五四青年奖章获得者王灵光;全国大学生年度人物、河南省五四青年奖章获得者吕伟增;全国见义勇为先进个人、全国最美大学生李二阳;中国好人榜入选者、河南省防汛抗疫优秀大学生魏成雨;全国基层就业创业典型袁成刚、王智豪、陈龙辉,全国大学生自强之星刘冰洋、魏成雨、原嘉林;河南省第一至第五届最美大学生王雅清、谢湛、吕伟增、马庆周、许宇蒙;河南省第一至第三届大学生创新创业标兵王灵光、王洋洋、樊鹏飞、杨超飞等一大批先进典型,获奖学生数量位居河南高校前列。

3.社会评价良好。项目通过省级教改项目鉴定和验收。先后有全国36所高校来校考察成果应用情况,先后受邀在全国新农科建设工作会议、全国学生管理工作研讨会等会议以及到兄弟高校做经验交流16次。课程思政建设、辅导员队伍建设、先进典型选树网络直播受众超过20万人次。人民日报、中央电视台等主流媒体对本成果的报道超过100篇次。其中,人民日报多次对人才培养成效进行大篇幅点赞,中央电视台多次重磅报道本成果取得的育人成效。

4.辐射带动作用明显。在体系构建中形成德育品牌26项,智育、体育、美育、劳育品牌30余项,对地方农林高校培养德智体美劳全面发展强农兴农人才起到了强烈的辐射带动作用。本成果目前在吉林农业大学、山东农业大学、浙江农林大学、湖南农业大学、河南农业大学、河南科技大学、河南科技学院、河南牧业经济学院、信阳农林学院、山西农业大学、江西农业大学等11所高校得到推广应用,均取得明显成效,得到广泛认可。